Une renaissance née des débris

Le lundi 6 octobre 2025

Entretien avec Laurence Equilbey, cheffe d’orchestre et David Bobée, metteur en scène du Requiem allemand.

Vous revenez sur scène ensemble après La Nonne sanglante et Fidelio ? Qu’est-ce qui vous relie artistiquement ?

Laurence Equilbey : Humainement nous nous comprenons bien et avons la même vision de la représentation scénique, c’est à dire avoir un visuel innovant, aimer le collectif et créer une dramaturgie qui respecte le propos de l’œuvre.

David Bobée : Au-delà de mon admiration pour Laurence, j’aime sa manière de révéler, sans chercher à moderniser à tout prix, les résonances des œuvres avec notre époque. C’est une approche que je partage : faire parler le passé pour éclairer le présent.

Brahms parlait d’un « requiem pour l’humanité » . Qu’est-ce que cette œuvre dit, selon vous, à notre époque ?

L.E. : Son texte est original car il ne reprend pas le texte latin cérémonial. Ici le texte est en allemand, tiré de l’ancien et nouveau testament. Il parle de la vie, de la mort, il console et dit que nos œuvres, nos actions, nous suivent pour l’éternité. L’espoir de résurrection est évoqué, mais le texte se veut universel spirituellement. Musicalement, il y a beaucoup d’émotions, de la tristesse à la joie, en passant par la colère et la sérénité. C’est un requiem qui parle toujours aujourd’hui, car le sens de l’existence est un questionnement toujours très prégnant.

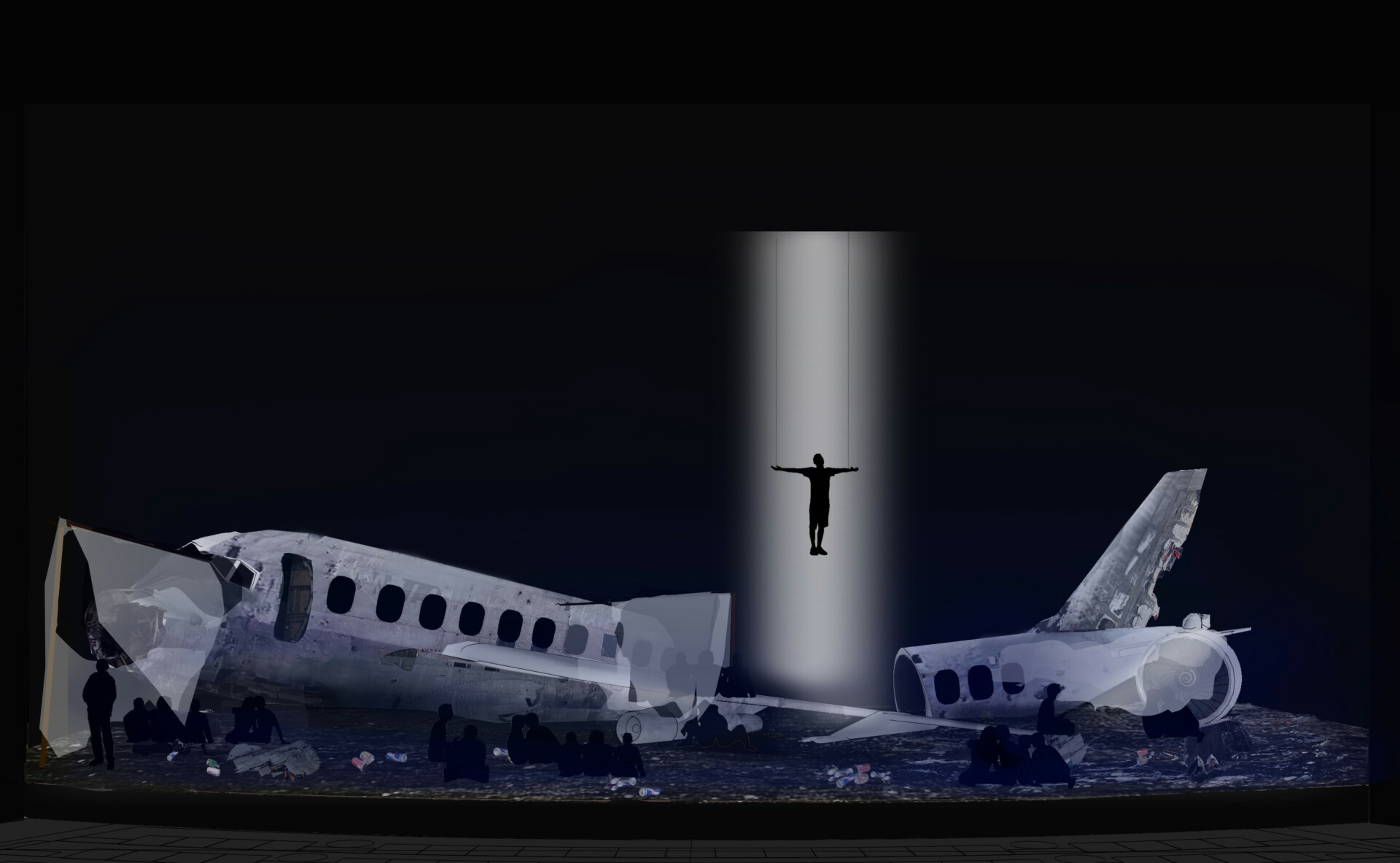

« Ce Requiem raconte une catastrophe annoncée et ouvre la possibilité d’une transformation »

David Bobée, vous créez une image forte avec la carlingue d’un avion écrasé, qu’est-ce qui a guidé votre travail d’interprétation ?

Je rêvais d’un espace scénique dominé par un avion, métaphore des dérives humaines et d’un monde lancé à toute vitesse vers sa chute. De cette carcasse émerge un chœur, une humanité collective. J’aime travailler avec le chœur : ici, il incarne des survivants qui, à travers le requiem, célèbrent l’humain tout en annonçant sa fin. Mais cette fin porte aussi en elle une possible transformation. J’ai d’ailleurs réutilisé des décors d’un précédent spectacle, ajoutant une dimension écologique et symbolique : une renaissance née des débris.

Laurence Equilbey, comment cette scénographie dialogue-t-elle avec votre lecture musicale ?

Je trouve que la question des survivants est très pertinente dans cette œuvre. Passée la stupeur de l’accident et de la mort, la question de la survie est en jeu, du défi contre la mort, de la solidarité – qui va avec la consolation. Cette dramaturgie interroge aussi la question de l’errance, du fait que nous n’avons pas de demeure fixe. Brahms consacre tout un numéro de son œuvre à ce sujet important.

Y a-t-il un passage qui vous bouleverse à chaque fois ?

L.E : J’aime beaucoup celui qui met en musique la rébellion contre la mort. La question de la disparition d’un être cher ou de vous-même est douloureuse à accepter. L’idée de combattre la mort est stimulante. On peut y jeter sa colère intérieure. J’aime aussi beaucoup la fin de l’œuvre qui rassérène et explique que nos actions nous survivent. C’est un numéro apaisant et très profond.

D.B : La dimension humaine de la voix. Il n’y a pas besoin de discours érudits pour vibrer à cette intensité qui vous prend au tripes.

Ce requiem est sombre, mais porteur d’espoir. Quel message aimeriez-vous que le public retienne en quittant la salle ?

L.E : Exactement cela, qu’il faut passer par la colère et la paix pour accepter la mort, et que l’important est notre vie, nos actions, sur terre.

D.B : Le requiem est un chant pour les morts, il évoque une époque sombre, une catastrophe annoncée. Comme toute tragédie, il nous fait peur et c’est justement pour nous empêcher d’aller vers le pire en nous-mêmes. Mais il ouvre aussi sur une possible transformation, à travers la mort, bien sûr, mais aussi à travers un rapport renouvelé à la nature, au collectif, à la protection mutuelle. C’est dans cette voie que peut se réinventer une humanité plus douce.

Propos recueillis par Vinciane Laumonier • septembre 2025

Le saviez-vous ?

Brahms écrit à Karl Reinthaler, le chef d’orchestre de la cathédrale de Brême, qu’il aurait volontiers appelé cette œuvre un « Requiem humain ». Cela confirme la vision métaphysique de l’œuvre musicale autour de la mort et de la résurrection, qui, bien que citant la bible, n’en est pas liturgique pour autant.